一九行情之下 量化投资如何寻求突破

目前国内量化投资遇到三大挑战:小盘因子效果不佳,股票商品债券同步下跌,市场资金纷纷杀入量化致使阿尔法收益降低。

第四届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛(量化分论坛)邀请了目前海内外量化界几位重量级投资和研究人士,其中包括嘉实基金董事总经理、负责嘉实人工智能投研中心的张自力,景顺长城基金量化投资总监黎海威,国泰君安金融工程首席分析师刘富兵,前海开源基金董事总经理江少坤和富善投资总经理林成栋。上述嘉宾就目前量化投资的发展现状、面临的困境和挑战,以及在人工智能方面的探索进行了探讨。

由于今年以来量化产品业绩普遍出现回撤,嘉宾就市场流行的小盘策略进行讨论认为,在目前监管环境下,小盘股遭遇的困境可能需要完整考虑到策略的制定过程中,但中长期来看小盘策略仍然有空间。随着互联互通机制的放开,A股的投资者构成也在逐步变化,量化也应当考虑这一变化因素。

小盘策略不是量化的全部

指数增强更适合公募

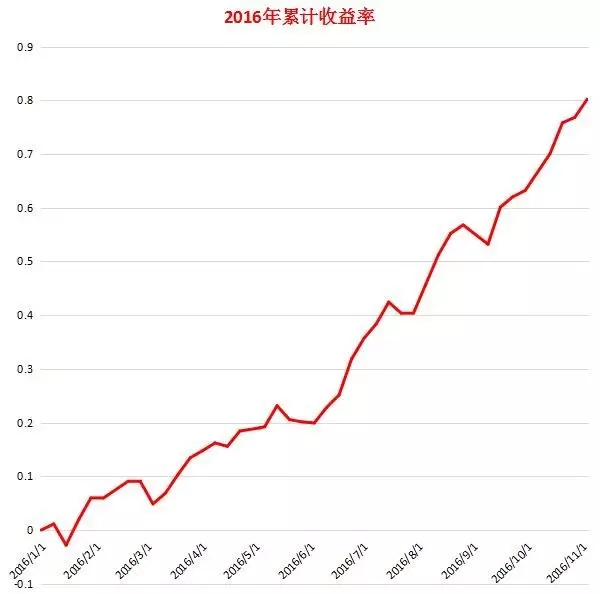

张自力:首先一个问题就是关于今年量化基金的回撤。之前2015年、2016年量化做得都非常好,而小盘策略又是最受欢迎的量化策略,所以我想跟大家深入讨论一下,量化策略到底赚的是不是小盘股的钱?

黎海威:我的投资生涯从2004年开始,经历了两轮市场周期,到现在有14年。我最早是做港股量化出身的,后来再转到亚太其他市场,我发现量化的方法对全球新兴市场的效果都不错。

涉足A股时,我们用系统化的方法研究A股,中间花了很长时间。第一个观察结论是美国股票和新兴市场股票,这些不同的市场中人性等反映在市场上的表现是共通的,所谓的中国特色在我看来是不完全成立的。不同新兴市场和不同的阶段都是有很多类似之处,更多的是体制转型和文化的共性。传统的小盘股为什么会那么强?除了小盘股发展阶段的生命周期以外,在A股还有很多中国的制度化问题,包括IPO、定增等制度给股票带来的溢价等。我之前看到卖方报告说中国的小盘股的壳价值平均每个估价是25亿元,但随着IPO加快,现在可能会变成10个亿,你想这个过程会跌多少。

林成栋:大部分做量化并不是在做小盘股,小盘只是其中一小块,甚至我看到有一些文章说小盘因子失效,是不是失效我不知道,但是量化对冲来说,可以换成另一问题,为什么有些因子比较难做? 刚才我们也说了,我们有一些基本面出身做量化的,其实我们在做一种均衡。

在中国,我们这个阿尔法至少有一部分在做基本面研究,量化的识别是有效的。我这个因子有能力做好股票,在国外我们产品是多空的,在中国,我们多头的部分是有轮涨式的。其实这两个加起来收益非常好。

江少坤:刚刚说的就是如果我在今天不能做空股票的情况下,我怎么把这个优势给体现出来?其实就是指数增强,用指数增强把多空给体现出来,在这种情况下指数增强我觉得是一个非常好的策略。

林成栋:公募是好,但是私募做这个指数增强其实是有问题的。我觉得主要有三个问题,第一是做哪个指数增强,你刚才举了例子,做全A的你肯定亏钱,你只有做沪深300和中证800这样的,但是最后成了你要给客户一个命题让他选做哪个,他也说不好。第二是私募是做超额回报来赚钱的,除非说我能够有超额回报指数才能做,这个产品涉及的东西很复杂。

黎海威:公募是做相对产品出身的,但国内机构大家都明白,还是要绝对收益的。至于美国市场,由于体制比较健全,美国长期是一个慢牛,但国内波动比较大,面临一些挑战。另外是客户的选择,你可以从阿尔法收20%的业务提成,在海外是可以做到的,但是国内市场则需要市场Beta有一个好的向上趋势,否则做两三年就不干了,要是有2015年的大行情,客户赚到后可能立马赎回,这也肯定行不通。

今年一九行情下

量化如何决策?

刘富兵:我们也是一直关注黎总的产品,他们今年表现确实非常稳定。今年行情真的是一九行情,为什么这么说呢?你做300增强的话在300内选股非常好,但是你在市场选股非常差,这有运气成分,也有市场成分。

张自力:我补充一下,量化投资到底相信什么?我们信的是小盘还是信的其他什么?其实我们最相信的还是分散化投资。未来到底怎么样,我觉得未来大盘小盘经过一次轮动以后,会稍微平衡一些。包括证监会监管场景的变化,就是让大家知道纯赚小盘的钱其实是非理性的。中小企业投资是来自于中国特色,如果给了他们一些好的生存环境,比如说融资环境或者政策环境、税收环境,他们可能就又起来了。如果这个创新能力又打开了,会让我们这个经济环境中的中小民企有更多良性土壤,当然还是要把一些壳资源泡沫去了以后,将来可能小盘股就不是五十亿以下了,那可能是以百亿为分水岭。相比之下,在海外,美国的大公司保持很好的创新,他们之间的竞争非常激烈,这个竞争导致他们有很好的创新能力。

目前市场行情出现了股、债、商品三杀,凸显了资产配置的失败,我国股票、债券以及商品之间的相关性虽然比较低,但在我们的资产配置方案里面对现金又往往没有较多考虑,你们怎么看资产配置?

刘富兵:正好我们目前在考虑这个问题。首先,应把每一个类别的资产给研究清楚,因为刚才其实张总讲的“三杀”,股票、商品、债券,你怎么配置呢?所以这个挑战很大,如果你通过研究股票,研究债券,研究商品发现都不行,那导致你最终结果就是必须配现金。因此你要先把每一个资产了解清楚才能配置。当然这个对你的要求非常高,所以我们的建议就是在对每一个资产研究之前不要轻易糅合。

第二就是资产配置之前我们走了很多弯路。以前,我总是想告诉你现金30%,股票50%,商品20%这样一个比较清晰的配置结果,但事实上资产配置做不到这点,也不需要做到这点,你只需要在某一个时间,哪些资产你跑得好和跑得差就够了。

A股市场构成边际变化

对量化投资产生影响

张自力:随着沪港通、深港通的开放,A股的投资者构成发生了变化。我们形成一国三地(沪深港)的环境,因为投资者结构方面正在变化,虽然占比并不大,但这个边际效应会对市场产生什么样的影响?

黎海威:当然我们看到的首先是沪港通、深港通打开了以后,可以观察到两地都上市的股票的AH折溢价指数。虽然有一些基金在做套利,但是实盘效果不见得那么好,因为市场之间毕竟没有完全打通。但按照同股同权不应该有本质区别,长期看三个市场联动肯定会越来越强。

张自力:我觉得一国三地的话,可能基本面量化还是比较靠谱的一个方向。就是说,我们在选股里面加上更多基本面的东西,可能会更好一些,我不知道林总你是什么看法。

林成栋:我有一个血的教训。这个很对,因为我们正好去年也做了港股量化产品,但是实际上效果并不好,当然这个我觉得有两方面原因,去年整个基金在亚太地区都不是很好,包括我了解一些做得很好的都拿了奖的去年也亏钱,所以特朗普上台那个月我们也亏了两个点,但是今年可能做得不错又回来了。亏钱的原因第一个就是形势不好,第二个就是你说的,我们看到市场差异的问题。港股绝对不能去弄那些小的股票,没有业绩的肯定也不行。你会发现因为技术面的因子买了这些股票,你也会亏钱,这个我们做了一些调整,今年就表现得很好。

我觉得这个背后很重要的原因还是投资者结构不一样。很多A股都能交易的策略,但是在香港市场不行。我觉得还是回到基本面这个东西才有机会获取回报,这是我自己的真实感受。国内量化的空间太大了,随着放开后高手进来,我觉得还是要保持与时俱进,可能我危机意识始终比较强。

目前尚未有成功案例

人工智能投资

张自力:我们今天讲量化投资新风口,我跟大家透露,去年冒了个险,我把自己的量化帽子给摘掉了,变成了人工智能,成立了人工智能投研中心,里面有三个部门,其中与北大光华合作的博士后科研工作站现在招了8个博士后,专门研究投资的人工智能以及资产配置。

我觉得量化是比较初级的人工智能,现在投资界的人工智能,跟现在大互联网公司用的大数据和深度学习的区别,它只是一个数据的区别。两者相通的是思想或逻辑上的发展,如让机器辅助人或者代替人做决策。人工智能必然是未来一个很大的风口,怎么样从一个初级人工智能变成一个真正的人工智能呢?

江少坤:前海开源基金成立时间不久,人工智能现在还没涉足。我的确在海外做了很久的CTA,但是做的这十多年里面我们还没有碰过人工智能。我看到比较成功的一些人工智能还是离不开多因子选股框架,最多再加上高频。

黎海威:我是2011年回国,虽然最近没有在国外,但是我自己理解人工智能在2005年之前是非常火的,但是后来沉寂了很久。目前人工智能重新成为热点和几个轰动性的事件有关,比如Google自动驾驶、AlphaGo击败围棋世界冠军等。

林成栋:我也说一下,我是中性态度。第一个就是张总说的,你怎么鉴定人工智能。如果人工智能通过数据、机器服务人做一些决策,那这个没有问题。你看很多报道说高盛把交易员裁掉用量化、机器替代,这可以提高效率。但是人工智能是很复杂的,把人替代了做投资,不需要基金经理是不太可能的。因为即使是无人驾驶都是有规则的,线路都是定好的,但股市是需要监管的且可以改变规则,很难判断。而且有这么多的炒股人的构成,但我觉得人工智能可以辅助人做投资。这是我的第二个观点。

刘富兵:我之前是不相信人工智能的,但是有一天有人说深度学习是不需要规则的,让我改变了想法。就是当人工智能不需要人为制定规则的时候,很可怕。我的想法是如果人工智能可以通过一些思想找到规律,比我们任何一个人想得好,如果达到这种效果的话我们就没有办法了。所以我对职业生涯很悲观,可能迟早有一天就跟诺基亚在苹果诞生后一样。但是目前能不能达到这个效果还需要大公司的探索。

张自力:我觉得交流这个问题很有意思,人工智能是有一个广义的和狭义的考量。如果像大家说的替代人工我觉得应该是比较困难的。不是说不可能,其实人工智能也是在模拟人的思考,神经网络实际上是非常复杂的,还是有希望。

我认为如果按照我的狭义人工智能定义的话,我没有那么悲观,在技术上,我不会上来就给大家画一个巨大的饼,但没有实际效果。我们马上就要发几篇学术论文出来,确实是利用了人工智能,虽然不是说用得那么极致,但是我们挑了几个软柿子捏,比如国债。所谓的软柿子就是驱动因素比较少。我们现在虽然没有交易,但是我们也有实盘跟踪,没有一次是亏的,很有意思的事情。 近期,也会把它作为一个学术成果跟大家分享。

还有一个领域可以参与的是CTA,我也认为是一个软柿子,CTA方面我们没有太多资源,因为公募基金实际上没有交易环境的,但是可以同其他机构合作。股票这东西牵涉太多,我们还在探索,在股票投资里做人工智能你需要关注一个非常非常窄的突破。

来源:开拓者金融网